2025.11.04

会社情報毎年11月は「品質月間」。多くの企業が品質意識を高めるこの時期ですが、そもそも「品質保証部ってどんな仕事をしているの?」と感じる人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、当社のマスコットキャラクター「こいるん」が品質保証部に記者として潜入取材を敢行。特に気になった2つの業務をピックアップしてご紹介します!

【今回の潜入ポイント】

1.測定工具の点検

2.抜き取り検査の実施

VREXPO用-1024x1024.png)

こいるん「品質保証部がどのようなことをしているのか、さっそく先輩にインタビューしてみます」

1.測定工具の点検

【日常点検と月次点検を両方実施!】

―今は何の作業をしているんですか?

ノギスの月次点検をしているよ。まず全体に油を塗ってスライド部分の動きを良くし、その後、外径(物体の外側の長さ)や内径(物体の内側の長さ)を測定して精度を確認するんだ。

―製造部の社員は毎日点検していますよね?

日常業務として始業時・作業開始前に、必ず社員自身が点検して記録しているけれど、それに加えて月に一度、品質保証部が全社員のノギスの校正点検を行っているんだ。

【厳しい精度管理で工具の信頼性を保つ】

―使っている道具はなんですか?

これは「ブロックゲージ」と呼ばれる点検の基準となる器具のひとつだよ。例えば10mmや20mmのゲージをノギスで挟み、同じ寸法が正しく表示されるかを確かめるものなんだ。さらに、このゲージ自体も年に1回、外部の校正機関で国家・国際標準に基づいた校正を受けているよ。こうした基準器を用いることで、 社内でも国際レベルの精度を維持しているんだよ。

―ノギスの精度基準はどれくらいなんですか?

一般的には、±0.05の範囲だけど、当社では、さらに厳しい±0.02を基準としているよ。この範囲を超えた場合は、新品への交換などで対応しているんだ。

【測定誤差の“見逃し”を防ぐ】

―そんなに厳しい基準で検査しているんですね。

測定器具は、こいるんもご存じの通り製造・検査のあらゆる工程で使われる重要な道具だ。日々点検をしていても、少しずつ数値が狂っていくと異常に気付かず、大きな不具合につながる危険性もある。それを防ぐためにも、品質保証部が月次点検として測定工具類に異常がないか確認することで、光洋で使用している測定工具の信頼性を保つ様に取組んでいるんだよ。

これはノギスに限った話ではなく、マイクロメーターとテンションゲージという測定器具も月次点検の対象にしているよ。

―この点検が測定誤差の少ない環境を作り、不良の流出を防ぐことにも繋がるんですね。「品質を守るための工具」の品質を守る。ってかっこいい仕事ですね!

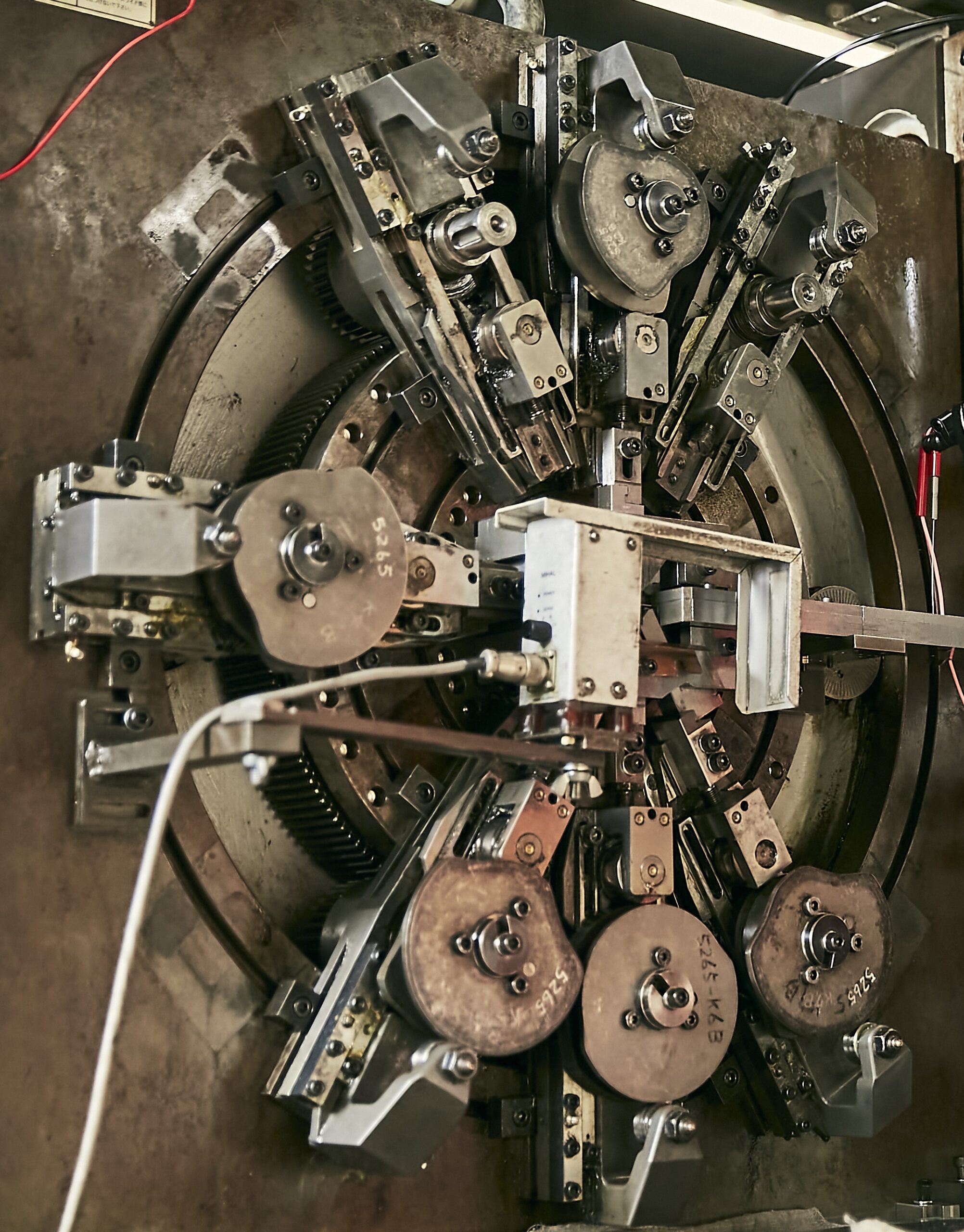

2.抜き取り検査の実施

【検査結果は、数値と外観の両方が大切!】

―製造現場に移動してきたけど、こっちではどんな作業をしているんですか?

製造開始から時間が経って金型が古くなった製品や、 表面処理後の製品などを中心に、製品の寸法測定や、外観を確認しています。

いわゆる「抜き取り検査」ですね。

―使っているのは、さっき点検されていたノギスですか?

はい、そうです。精度が保証された測定工具を使って、検査をしています。

ここでは、寸法測定だけでなく、刻印の濃淡やキズの有無など、数値化できない部分も細かくチェックしています。

【表面処理で変わるものは色だけではない】

―黄色っぽい製品もありますね。

さすがこいるん!これはテンパー処理やショットピーニングといった表面処理によって製品の表面の色が変わっている製品です。実は、表面処理等の二次加工を行うことで、見た目だけではなく、寸法も変わることがあるんですよ。

―ということは、表面処理後にも検査をする必要があるってことですか?

その通りです!製品によって異なりますが、

➀フォーミング成形加工後

➁テンパー処理工程後

➂ショットピーニング処理工程後

など、多いものでは3回にわたって検査することもあります。

―同じ製品なのに、何度も検査しているんですね。

工程を経ることで寸法が変移するため、その都度問題がないか確認する必要があります。

また、このように段階ごとのデータを蓄積することで「①の時にAという数値なら、③ではBくらいになる」という傾向を把握できるようになるんです。

―検査を重ねることで、全体の流れが見えてくるんですね。

そうですね。日々の検査結果を積み重ねていくと、寸法が変移する傾向が見えてきます。そこから見えてくるのが変化点。これを管理することが製品の品質を保証することに繋がるんですよ。

【“変化点”の把握が異常の早期発見につながる】

―変化点とはどういうものなんですか?

「異常の早期発見」は、品質管理を行う上での重要なポイントです。簡単に言うと、製品の寸法値が大きく増減することで寸法公差から外れたり、製品の外観にキズ等の異常が発生するタイミングのことを指します。

生産業務には、変化点になる前の”ささいな変化”が常に潜んでいます。

日々の生産時に、どんな些細な変化点でさえも漏れなく記録を行うことで、万が一、品質異常が発生した際にも記録した変化内容を確認することができるんです。

そのため異常が起きた範囲や原因を特定しやすく、製造担当者と協力して対策ができるなど、異常の早期発見、不良流出の防止につながります。

対応が遅れると異常が次の工程へ移ってしまうため、早い段階で問題を解消することが必要なんです。

こいるん「早い段階で問題を解消することが、品質を守るためにとっても重要なんですね。品質保証部が掲げている『工程内で品質を管理する』とはどういうことか、ばっちり学びました!」

潜入を終えて

今回は、「こいるん」と一緒に「測定工具の点検」「抜き取り検査の実施」という2つの品質保証業務を見てきました。そこから、日々の点検や検査の積み重ねが、当社の製品品質を支えていることがわかりました。

この記事を読んで少しでも品質保証について知っていただけたなら幸いです。

次回、こいるんはどの部署に潜入するのでしょうか?お楽しみに!

株式会社光洋は、「つなぐ」「とめる」「しめる」などの様々な用途に使われるばねでお客さまのご要望にお応えします。お困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ https://koyo-co.co.jp/contact/

【光洋SNS公式アカウント】

・X (毎日更新中)

https://x.com/koyo_spring

・Instagram (日常にあるばねを発見できる「ばねクイズ」連載中)

https://www.instagram.com/koyo_spring

・Youtube (製品紹介動画を掲載中)

https://www.youtube.com/@koyo_spring

関連ブログ

-

株式会社光洋は、東大阪に本社を置く企業として、地元のJリーグチーム「FC大阪」を...

株式会社光洋は、東大阪に本社を置く企業として、地元のJリーグチーム「FC大阪」を... -

-1024x680.jpg)

光洋のある東大阪とは

モノづくりの町東大阪 奈良県との県境に位置する東大阪。ラグビーワールドカッ... -

光洋の品質活動~品質ロス金額を低減させるために~

光洋は、製品を作る上で発生する問題を、4Mの観点から防止することで品質ロスを減ら...

-1.jpg)